2009年06月08日

応募規約!

応募期間 ・平成21年5月15日(金)~平成21年6月30日(火)(当日消印有効)

応募規定 ・市内にお住まいの方もしくは焼津に関わりのある人

・プロ、アマ、団体、個人を問わずどなたでもご応募いただけます

・応募は何点でも可、ただし未発表でオリジナルのものに限ります

・応募申込用紙必須のこと(コピーしてご使用になれます)

注意事項 ・応募作品はカラーのもので1枚の応募用紙に1キャラクターに限ります

・応募作品の使用権は主催者に帰属します

・応募作品は原則返却できません

・応募作品の送付代金は応募者負担となります

・記入していただいた個人情報は当事業以外の目的で使用する事はありません

応募方法 ・応募申込用紙に必要事項をご記入の上、投函ボックスへ投函していただくか、

(社)焼津青年会議所までご郵送ください

(投函ボックスの設置場所は焼津青年会議所HPにてご確認下さい)

・データでの応募時は下記メールアドレスにメールにて応募して下さい。但し、

保存形式はPDF・PNG方式に限らさせていただきます(データ容量3MB以下)

応募先 〒425-0026 焼津市焼津4-9-1 焼津産業会館

社団法人 焼津青年会議所 『ええまちやいづ』係

TEL054-628-1518

E-mail:yaizu-jc@mail.wbs.ne.jp

2009年06月08日

焼津の魅力第14弾!

「八丁櫓」

焼津市に「八丁櫓」(全長13㍍、最大幅4・3㍍)といわれる伝統の和船がある。

江戸時代、和船の櫓は軍事上の理由から最大七丁と定められていた。

しかし将軍を秀忠に譲り、駿府城(現在の静岡)に移った徳川家康は焼津の船だけに

限りスピードをあげることができる八丁櫓を認めたという。

この和船は速力があり、小型で小回りがきくことから焼津のカツオ漁の発展に寄与したが、

漁業の近代化で姿を消した。

焼津市に「八丁櫓」(全長13㍍、最大幅4・3㍍)といわれる伝統の和船がある。

江戸時代、和船の櫓は軍事上の理由から最大七丁と定められていた。

しかし将軍を秀忠に譲り、駿府城(現在の静岡)に移った徳川家康は焼津の船だけに

限りスピードをあげることができる八丁櫓を認めたという。

この和船は速力があり、小型で小回りがきくことから焼津のカツオ漁の発展に寄与したが、

漁業の近代化で姿を消した。

2009年06月06日

焼津の魅力第13弾!

「魚河岸シャツ」

「魚河岸シャツ」の名前で、地元焼津っ子に親しまれている、

焼津の夏の風物詩とも言える、焼津魚河岸シャツ。

そんな魚河岸シャツは元々、とある焼津の魚屋さんが、

東京築地に魚を卸に行った際に、手ぬぐいの反物をもらい持ち帰りました。

それを仕立て屋さんに頼んで、シャツに仕立ててもらったのが、始まりと言われています。

私も3着ほど持っています。

キャラクターがこのシャツを着ていてもいいですね!

「魚河岸シャツ」の名前で、地元焼津っ子に親しまれている、

焼津の夏の風物詩とも言える、焼津魚河岸シャツ。

そんな魚河岸シャツは元々、とある焼津の魚屋さんが、

東京築地に魚を卸に行った際に、手ぬぐいの反物をもらい持ち帰りました。

それを仕立て屋さんに頼んで、シャツに仕立ててもらったのが、始まりと言われています。

私も3着ほど持っています。

キャラクターがこのシャツを着ていてもいいですね!

2009年06月04日

焼津の魅力第12弾!

「日本武尊(やまとたけるのみこと)」

日本武尊(やまとたけるのみこと、『古事記』では倭建命と表記)こと小碓命(おうすのみこと)、

またの名を日本童男(やまとおぐな)は、景行天皇の皇子で、仲哀天皇の父とされる人物。

日本神話では英雄として登場する。記紀の記述によれば、2世紀頃に存在したとされる。

実際には、4世紀から 6、7世紀頃の複数の大和(ヤマト)の英雄を具現化した架空の人物

(津田左右吉説)という見方もある。

ちなみに

都市名の由来

日本神話で、日本武尊(ヤマトタケル)が東征の途中で地元の賊衆に襲われた時、

草薙剣で葦を薙ぎ倒し、そこで賊衆を迎えうち、火を放って難を逃れた。

その様相が烈火のように見えた、あるいはその火で葦が焼け燃え盛ったという伝承から、

「焼津」と命名された。

日本武尊(やまとたけるのみこと、『古事記』では倭建命と表記)こと小碓命(おうすのみこと)、

またの名を日本童男(やまとおぐな)は、景行天皇の皇子で、仲哀天皇の父とされる人物。

日本神話では英雄として登場する。記紀の記述によれば、2世紀頃に存在したとされる。

実際には、4世紀から 6、7世紀頃の複数の大和(ヤマト)の英雄を具現化した架空の人物

(津田左右吉説)という見方もある。

ちなみに

都市名の由来

日本神話で、日本武尊(ヤマトタケル)が東征の途中で地元の賊衆に襲われた時、

草薙剣で葦を薙ぎ倒し、そこで賊衆を迎えうち、火を放って難を逃れた。

その様相が烈火のように見えた、あるいはその火で葦が焼け燃え盛ったという伝承から、

「焼津」と命名された。

2009年06月04日

焼津の魅力第11弾!

「焼津さかなセンター」

鮮魚の仲買人など、約70の製造加工会社が集まる巨大ショッピングスポット。

焼津港や小川港から直送されるマグロ・カツオ・アジなどの鮮魚、

海産加工品を市場価格で小売している。茶・菓子・乾物を扱う店や回転寿司、

さかな尽くしが味わえる1050名収容のさかな大食堂も併設。

入口横にある看板です。

鮮魚の仲買人など、約70の製造加工会社が集まる巨大ショッピングスポット。

焼津港や小川港から直送されるマグロ・カツオ・アジなどの鮮魚、

海産加工品を市場価格で小売している。茶・菓子・乾物を扱う店や回転寿司、

さかな尽くしが味わえる1050名収容のさかな大食堂も併設。

入口横にある看板です。

2009年06月04日

2009年06月03日

焼津の魅力第10弾!

「アクアスやいづ」

「癒す・整える」「元気になる」「キレイになる」の3つのテーマを

柱に多彩なプログラムをご用意していて、

プールは、約36℃に温められた駿河湾深層水を100%使用。

泳いだり、ウォーキングだけでなく、からだの各部をジェット水流でマッサージしたり、

寝湯・ワールプールでくつろいだりして、心と体のリフレッシュ。

その他、トレーニング、スタジオプログラム、アーユルヴェーダ等、メニュー盛りだくさん。

建物の形がおもしろいですね。

「癒す・整える」「元気になる」「キレイになる」の3つのテーマを

柱に多彩なプログラムをご用意していて、

プールは、約36℃に温められた駿河湾深層水を100%使用。

泳いだり、ウォーキングだけでなく、からだの各部をジェット水流でマッサージしたり、

寝湯・ワールプールでくつろいだりして、心と体のリフレッシュ。

その他、トレーニング、スタジオプログラム、アーユルヴェーダ等、メニュー盛りだくさん。

建物の形がおもしろいですね。

2009年06月03日

2009年05月30日

2009年05月30日

焼津の魅力第9弾!

「アメーラトマト」

日本ベジタブル&フルーツマイスター協会主催

野菜ソムリエの資格を持つ審査員100名が、テイスティングによる評価を行い、

優秀な農産物を表彰する「ベジタブルサミット」で

アメーラが、おいしいトマト、第1位に選ばれたそうです。

こんなすごいトマトが地元にあるんですね。

日本ベジタブル&フルーツマイスター協会主催

野菜ソムリエの資格を持つ審査員100名が、テイスティングによる評価を行い、

優秀な農産物を表彰する「ベジタブルサミット」で

アメーラが、おいしいトマト、第1位に選ばれたそうです。

こんなすごいトマトが地元にあるんですね。

2009年05月30日

焼津の魅力第8弾!

「みなと」

大井川河口の左岸を掘り込んで建設され、昭和39年に開港しました。

主な取扱貨物は石油で、貨物取扱量は静岡県内で3位。

ここで、しらすや桜えびが水揚げされています。

大井川港

焼津市には焼津港と小川港がありふたつを合わせて焼津漁港とよんでいます。

焼津港は遠洋漁業の基地として、小川港は沿岸・沖合漁業が主であるため、

魚の種類も漁船も違ってきます。

焼津港

大井川河口の左岸を掘り込んで建設され、昭和39年に開港しました。

主な取扱貨物は石油で、貨物取扱量は静岡県内で3位。

ここで、しらすや桜えびが水揚げされています。

大井川港

焼津市には焼津港と小川港がありふたつを合わせて焼津漁港とよんでいます。

焼津港は遠洋漁業の基地として、小川港は沿岸・沖合漁業が主であるため、

魚の種類も漁船も違ってきます。

焼津港

2009年05月30日

投函ボックス

キャラクターを描いた応募用紙を入れる投函ボックスは、

下記の場所に置いてあります。

スーパー富士屋各店

スーパー田子重各店

スーパーもちづき

スーパーマム

コープ

ピアゴ

ザ・コンボ

イオン

各公民館です。

下記の場所に置いてあります。

スーパー富士屋各店

スーパー田子重各店

スーパーもちづき

スーパーマム

コープ

ピアゴ

ザ・コンボ

イオン

各公民館です。

Posted by 委員長 at

20:42

2009年05月30日

焼津の魅力第7弾!

「高草山」

標高501メートルの高草山からは、東名高速道路、新幹線、国道150号、

焼津港の向こうに駿河湾や伊豆半島が一望でき、青い海と白い波、

それに高草山の緑がマッチして気分を和らげてくれます。

ハイキングコースとして人気があり、夜景スポットとしても親しまれています。

また、山峡に万葉の古道に沿って、詩情にあふれる「花沢の里」があります。

この里には長屋門造りの美しい家並み、水車小屋、炭焼小屋などがあり、

歴史探訪コースとなっています。

山の上から見る夜景も綺麗ですよ!

標高501メートルの高草山からは、東名高速道路、新幹線、国道150号、

焼津港の向こうに駿河湾や伊豆半島が一望でき、青い海と白い波、

それに高草山の緑がマッチして気分を和らげてくれます。

ハイキングコースとして人気があり、夜景スポットとしても親しまれています。

また、山峡に万葉の古道に沿って、詩情にあふれる「花沢の里」があります。

この里には長屋門造りの美しい家並み、水車小屋、炭焼小屋などがあり、

歴史探訪コースとなっています。

山の上から見る夜景も綺麗ですよ!

2009年05月30日

焼津の魅力第6弾!

「桜えび」

日本国内の水揚げ量の100%は駿河湾産で、主要な漁期は4-6月までと10-11月。

6月11日-9月30日までは繁殖期にあたり禁漁と定められている。

サクラエビ漁の歴史は浅く、明治27年(1894年)に由比の漁師が、

アジの網引き漁をしていたときに網が深く潜ってしまい、

そのとき偶然にも大量のサクラエビが捕れたことが始まりとされている。

水揚げされるのは、大井川港・由比港・蒲原港の3ヶ所だけだそうです。

日本国内の水揚げ量の100%は駿河湾産で、主要な漁期は4-6月までと10-11月。

6月11日-9月30日までは繁殖期にあたり禁漁と定められている。

サクラエビ漁の歴史は浅く、明治27年(1894年)に由比の漁師が、

アジの網引き漁をしていたときに網が深く潜ってしまい、

そのとき偶然にも大量のサクラエビが捕れたことが始まりとされている。

水揚げされるのは、大井川港・由比港・蒲原港の3ヶ所だけだそうです。

2009年05月29日

焼津の魅力第5弾!

「焼津祭り」

焼津神社の例大祭は二基の神輿が市中を神幸します。

二基の神輿は焼津独特の「アンエットン」の掛け声と共に

白装束の担ぎ手に舁き上げられ、時に勇ましく

海道一の荒祭りとも呼ばれ、市中は祭り一色に彩られます。

屋根の神紋色、金の巴紋が先輿、銀の巴紋が後輿と呼ばれ、

先輿には主神の日本武尊、後輿には相殿神の

吉備武彦命・大伴武日連命・七束脛命の三柱の神の

御神霊をお遷ししています。後輿はいかなることがあっても

先輿を追い越すことはないそうです。

私も小学生の頃から参加しています!

焼津神社の例大祭は二基の神輿が市中を神幸します。

二基の神輿は焼津独特の「アンエットン」の掛け声と共に

白装束の担ぎ手に舁き上げられ、時に勇ましく

海道一の荒祭りとも呼ばれ、市中は祭り一色に彩られます。

屋根の神紋色、金の巴紋が先輿、銀の巴紋が後輿と呼ばれ、

先輿には主神の日本武尊、後輿には相殿神の

吉備武彦命・大伴武日連命・七束脛命の三柱の神の

御神霊をお遷ししています。後輿はいかなることがあっても

先輿を追い越すことはないそうです。

私も小学生の頃から参加しています!

2009年05月29日

焼津の魅力第4弾!

「かつお」

焼津は現在、全国でも有数の鰹節の生産地として知られています。

焼津と鰹の歴史はたいへん古く、今から1400年余以前の弥生時代にまでさかのぼります。

その当時、焼津一帯の集落の人々が米食をし、鰹を獲って食べていたことが証明されたのです。

それは、焼津神社周辺の「宮の腰遺跡」から発掘された遺物に端を発しています。

この遺跡から土器類や剣・鏡・曲玉などの土製模造品、米などの食糧品に混じって魚の骨片が出土。

そして、その骨片は考古学者の鑑定によって“かつお”の骨であることが分かりました。

このことからも焼津は、大昔から“かつお”と切っても切れない縁の深い町であることがうかがえます。

焼津は現在、全国でも有数の鰹節の生産地として知られています。

焼津と鰹の歴史はたいへん古く、今から1400年余以前の弥生時代にまでさかのぼります。

その当時、焼津一帯の集落の人々が米食をし、鰹を獲って食べていたことが証明されたのです。

それは、焼津神社周辺の「宮の腰遺跡」から発掘された遺物に端を発しています。

この遺跡から土器類や剣・鏡・曲玉などの土製模造品、米などの食糧品に混じって魚の骨片が出土。

そして、その骨片は考古学者の鑑定によって“かつお”の骨であることが分かりました。

このことからも焼津は、大昔から“かつお”と切っても切れない縁の深い町であることがうかがえます。

2009年05月29日

焼津の魅力第3弾!

「なると巻」

なると巻の起源ははっきりと分かっていませんが、1864年にまとめられた

「蒟蒻(こんにゃく)百珍」という書物にすでに記述があります。

なると巻の最大の産地は焼津市で、国内で消費されるなると巻の9割を作っています。

焼津でなると巻の製造が始まったのは、大正末期のこと。

それ以前にもなると巻は使われていましたが、一般化したのは、

日本でラーメンが普及した昭和初期からです。

以来、なると巻の需要は着実に増え続け、「なると巻成形機」や「水封式蒸し機」が開発され、

大量生産に結びついていきました。

なると巻の渦巻きのいわれとしては、無限・成長・生命のシンボルとしてや、

鳴門(なると)海峡(かいきょう)の渦潮に似ているからなど諸説あります。

練り製品であるなると巻は、れっきとしたかまぼこの仲間。そして純粋な日本生まれの食品です。

目に楽しく食べておいしいなると巻は、お料理に味と色のアクセントを添えます。

なると巻の起源ははっきりと分かっていませんが、1864年にまとめられた

「蒟蒻(こんにゃく)百珍」という書物にすでに記述があります。

なると巻の最大の産地は焼津市で、国内で消費されるなると巻の9割を作っています。

焼津でなると巻の製造が始まったのは、大正末期のこと。

それ以前にもなると巻は使われていましたが、一般化したのは、

日本でラーメンが普及した昭和初期からです。

以来、なると巻の需要は着実に増え続け、「なると巻成形機」や「水封式蒸し機」が開発され、

大量生産に結びついていきました。

なると巻の渦巻きのいわれとしては、無限・成長・生命のシンボルとしてや、

鳴門(なると)海峡(かいきょう)の渦潮に似ているからなど諸説あります。

練り製品であるなると巻は、れっきとしたかまぼこの仲間。そして純粋な日本生まれの食品です。

目に楽しく食べておいしいなると巻は、お料理に味と色のアクセントを添えます。

2009年05月29日

焼津の魅力第2弾!

「黒はんぺん」

江戸・明治時代までは、駿河湾を漁場とする漁師の家では、もとは、

いわしやサバなどの魚をそのまま自家用にして食べていたそうですが、

その後、すり鉢ですってお湯に入れて加工して食べるようになったといいます。

これが黒はんぺんの始まりとも言われています。300年以上の伝統を持つ

静岡県焼津市の郷土色豊かな食品です。地元焼津では黒はんぺんのことを

「はんべ」とも呼び、大変ポピュラーな食材です。

黒はんぺんは、サバやいわしを原料として、独自の製法で職人さんによって作られます。

うまみたっぷり。白はんぺんよりも魚のうまみが濃厚です。魚丸ごと骨まで練りこんで

作られているため、カルシウム・ミネラル・鉄分・ ビタミン・DHA(ドコサヘキサエン酸)・

EPA(エイコサペンタエン酸)などが豊富に含まれています。

私は、20歳になるまで白はんぺんの存在をしりませんでした・・・

江戸・明治時代までは、駿河湾を漁場とする漁師の家では、もとは、

いわしやサバなどの魚をそのまま自家用にして食べていたそうですが、

その後、すり鉢ですってお湯に入れて加工して食べるようになったといいます。

これが黒はんぺんの始まりとも言われています。300年以上の伝統を持つ

静岡県焼津市の郷土色豊かな食品です。地元焼津では黒はんぺんのことを

「はんべ」とも呼び、大変ポピュラーな食材です。

黒はんぺんは、サバやいわしを原料として、独自の製法で職人さんによって作られます。

うまみたっぷり。白はんぺんよりも魚のうまみが濃厚です。魚丸ごと骨まで練りこんで

作られているため、カルシウム・ミネラル・鉄分・ ビタミン・DHA(ドコサヘキサエン酸)・

EPA(エイコサペンタエン酸)などが豊富に含まれています。

私は、20歳になるまで白はんぺんの存在をしりませんでした・・・

2009年05月27日

焼津の魅力第1弾!

「藤守の田遊び」

「田遊び」は正月の神事芸能で、主として新春にその年の豊作を予祝するために

田の耕作から刈り上げまでの労働過程を模擬的に演じてみせるもので、

氏子中の未婚の青年が奉納し、祈年祭の日を前後に色々な神事が行われます。

以前は、陰暦正月17日が祈年祭でしたが、太陽暦が採用されることになった

明治42年からは2月17日に、さらに戦後の昭和36年からは3月17日に変更になり、

現在に至っています。

この写真は大井八幡宮で撮ってきた看板です。

これから、ぞくぞくと焼津のまちに点在する魅力を紹介していきます!

「田遊び」は正月の神事芸能で、主として新春にその年の豊作を予祝するために

田の耕作から刈り上げまでの労働過程を模擬的に演じてみせるもので、

氏子中の未婚の青年が奉納し、祈年祭の日を前後に色々な神事が行われます。

以前は、陰暦正月17日が祈年祭でしたが、太陽暦が採用されることになった

明治42年からは2月17日に、さらに戦後の昭和36年からは3月17日に変更になり、

現在に至っています。

この写真は大井八幡宮で撮ってきた看板です。

これから、ぞくぞくと焼津のまちに点在する魅力を紹介していきます!

2009年05月27日

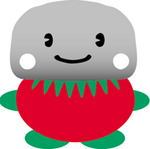

キャラクターを描く時のテーマ!

旧焼津市と旧大井川町の魅力を融合した形で描いて下さい。

たとえば、旧焼津市は黒はんぺん、旧大井川がトマトといった

それぞれの地域の魅力を掛け合わせて描きます。

これは私が描いたトマペン君です。

こんな形で描いてみて下さい。

たとえば、旧焼津市は黒はんぺん、旧大井川がトマトといった

それぞれの地域の魅力を掛け合わせて描きます。

これは私が描いたトマペン君です。

こんな形で描いてみて下さい。